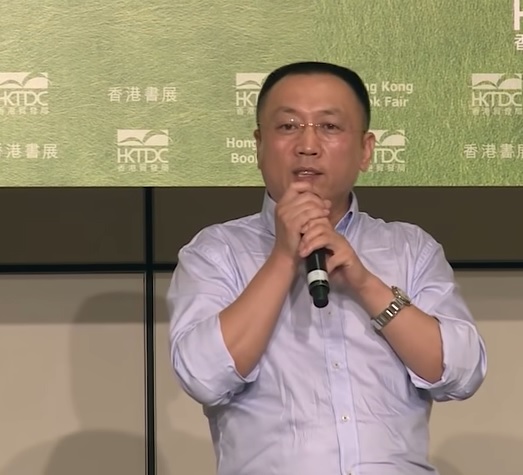

| 李莊2013年在香港貿發局書展舉辦的演講會上。視頻截圖 |

【人民報消息】那我就跟龔剛模說了,我說從現有的筆錄上看,你夠槍斃不止一次了,如果你要想活命,你必須把這些口供推翻,將來開庭,我會問你,你不要怕,在法庭上,我會問你這口供怎麼形成的,你要如實的揭露出來,大膽的揭露,用肢體語言把它展現出來,你的疤痕有,你得讓觀衆,讓審判長,檢察官,讓媒體,你的律師都得看清楚,你要是最後一個機會你抓不住,這個法庭會宣佈你死刑的。 龔剛模說:他們能聽嗎?他們要不聽怎麼辦。我說我會申請法庭爲你驗傷,如果這個法庭不驗你龔剛模手腕上的傷,就罷庭,這庭不能開。大家知道罷工罷課,沒聽說過罷庭,罷庭就開着開着庭,我不開了,走,審判長你審吧,中國的法律有一個規定,死刑犯必須得有律師,沒有律師,這個庭不能開,後來我就說,他們要不給你驗傷,我就罷庭,起來就走,我身後不是站了兩警察嗎,左邊的警察,兩手抱在胸前,你走了,你以爲中國就你一個律師,他那意思,我走了,政府會爲他指定其他的律師,他這句話提醒了我,我想我要真罷庭走了,政府再給他指定一個律師,怎麼辦,照樣判他死刑。 爲了防止政府給他指定,我馬上做了一個決定,我說龔剛模,來你寫,你在我的授權委託,你給我的授權委託書上,你再寫上幾個字,他說寫什麼字,“拒絕人民法院爲我指定其他律師“,他說我不會寫這幾個字,後來我讓我的助理馬小君,我說你寫,寫完讓他抄,我的助理寫完以後,他就在授權委託書上抄上,這樣一弄,就把法院的退路給他卡死了,不能說我讓你法院驗傷,你不驗,不驗,我抬屁股走人,你指定其他的律師,沒用,龔剛模寫了,拒絕人民法院爲他指定,只能由我來,只能有我來,如果我要來,你就得驗傷,這就把法院的退路給卡死了,所以說薄熙來幫了你,恨我呢,必須得把我抓起來,這樣跟龔剛模交代好了以後,我就回北京了,我還沒有回北京,就是見了三次,每一次都不順利,都是命運,都是監視。 監視以後,到了12月15日,12月17號不是開庭嗎,我12月2號,就趕到了重慶,從北京,到重慶的那天晚上的,最後一個航班,9點多,我剛上頭等艙坐那,我坐的是一等艙一B,我剛坐好,王立軍上來了,他緊跟着上來,上來的那個距離,他坐的一C,就是我們之間,就是頭等艙中間那個過道,也就是這麼遠,頭等艙,他那個飛機上的過道,可能也就是80、90公分,一米,他帶着五個保鏢,我帶着我的助理,他的五個保鏢,有三個保鏢坐經濟艙,我的助理也坐經濟艙,還有兩個貼身的保鏢就坐在他身後,那是09年的12月2號,我們飛往重慶。 我到重慶去,是應北京,綠協的領導,北京司法局的領導通知我,說聽說你在重慶跟人家發生的爭執很厲害,他們來北京告你,說你干擾人家重慶的唱紅打黑,我就跟領導,學了學這些法西斯式的野蠻的執法、審訊方式。領導說你這樣,我們也相信你說的是真的,你最好去一趟,去一趟跟他們好好地談一談,把你的想法說出來。我說我的想法就是驗傷,不驗傷不行,後來我說我儘快去吧,就是12月2號,我就跟我的助理飛到重慶,在頭等艙碰上王立軍,只不過去了以後就發生了3號最激烈的爭吵,跟那個張科,完了之後就等着。 第二天,12月2號我到的,12月3號,我跟龔剛模的審判長,重慶一中院的這個陳遠平庭長,我就跟他講,還有李副院長,還有合議庭其他成員,我就把我的意思跟他講了,龔剛模案有嚴重的刑訊逼供,你必須得給他驗傷,不驗傷就不能開庭。後來要開,我就罷庭,什麼叫罷庭呢,我說李院長,陳庭長,我跟你們講個例子,因爲我在東北,也是薄熙來,王立軍曾經待過的地方,遼寧,那個時候他們就知道我,我帶了一個案子,叫朱立言的案子,朱立言也是被打得胸骨骨折,腿骨骨折,也是被打的,後來我就跟他,要朱立言的這個聯繫,我說你有什麼證據證明被打了,現在都好了。我說去驗傷,人家公安局也不給驗。他說,我從看守所,出了看守所大門,他們帶我去驗過傷,出了大門往右拐,開着車走個三四公里,左手有一家醫院,帶我去那兒看的病。我就帶着我的助理,順着他描述的這個方向,我要取得刑訊逼供的證據,在東北,那是好幾年前了,06年07年的事,我帶着我的助理,在看守所那一出來,往右拐,開車走三四公里,就沿途看有沒有醫院,還真看到了,遼寧省燈塔市第四人民醫院,我們進去到骨科,放射科照相,就查朱立言的名字,沒有。 後來,我把看守所的一個獄醫,通過朋友給請出來了,請到一個飯店裏,我想請他吃飯,了解一下你們看守所朱立言的事,結果他說,我們去看病是真的,但是不能叫朱立言,我們叫李言是化名,不能用真名,我這才知道。我趕緊去那個醫院,找到了李言拍的胸片和腿部骨折的片子,拿了這些錄音和錄像。 在朱立言審判的庭審當中,我給法庭出示了,審判長和公訴人都大吃一驚,他們不知道我怎麼搞到的,當時在遼寧這個案子,我講的這個朱立言的故事,是說給重慶的院長和廳長聽的,案子的審判長聽的,我說我講的這些希望引起你們的重視,那天朱立言在遼寧開庭的時候,我就採用過罷庭,希望我們在重慶不要採用這種方法,對你對我都不好,提前給龔剛模驗傷,怎麼罷庭的,重慶的院長、廳長、審判長,他沒有見過律師罷庭的,他沒見過,我就給他描述了一下,我說我告訴你怎麼罷,在遼寧,我說我去會見朱立言,也是跟重慶一樣,專業組警察就監視了我見,你監視了我見我就不見,見了也白見,你這庭不能開,開庭前,不受任何監視,正常自由的跟犯罪嫌疑人交流,給我一個機會,如果不能達到這一步,你這庭不能開。 結果人家遼寧,朱立言那個專業組,法院院長就說,他是2006年的5月27號要開這個庭,我說你不能開。他說,你說不開就不開了,武警特警交警,各縣法院區法院的,法警防暴支隊,電視臺,廣播電臺,媒體領導、人大政協領導,都安排好了,我們那幾天準備晝夜的審,因爲好幾十個被告要審一個星期,每天中午的盒飯都聯繫好了,什麼通信指揮組,後勤保障組交通運輸組,我們都弄完了,你說不開就不開了,你說你肯定不能開,你開了也白開,他說那不行,我們必須得開。 好,開吧,5月27號開庭,那天一開庭,審判長一開庭,他有個法錘棒這麼一敲,拿着這個稿就唸:「遼寧省遼陽市中級人民法院……」,我說:「審判長,我有個事我要說一下。」審判長:「你閉嘴,等會再說。」然後繼續念:「遼寧省遼陽市中級人民法院……」,我說:「審判長,我有緊急情況要報告。 」 「你怎麼回事,警告你了,你得服從法院的法庭的統一指揮,遼寧省遼陽市中級人民法院,」還等着唸完?我讓助理拿着電腦去線,走,走了,這就要罷庭,你開吧,走到門口,我還回來跟審判長說,我說:「審判長,你注意,你要開庭你繼續開,但是,這個人就不能判他死刑,如果判他死刑你這庭開了白開,因爲法律有規定死刑犯必須得有律師。」我就走了。走了以後,這個庭一拖就是快一年了,不能審。 第二天,各大報紙就出來了,就說我罷庭,擾亂法庭審判秩序,遼寧省當時王立軍,那個時候在遼寧省打黑辦,就是副主任,他們就到北京要抓捕我,逮捕我,遼寧法庭秩序。後來北京方面說,遼寧法庭秩序得有,毆打辱罵審判人員,持械暴力衝擊法庭,我說我也沒有,沒打誰也沒有罵誰,我水平不高你不讓我見他,我變不了我走行吧,就沒有,沒有抓了我。 第二次他們又去北京,又找起來又控告我,說要吊銷我律師執照,憑什麼吊銷我,北京那邊又給他回絕了,第三次又去了,求求你們讓李莊別管這事,好吧,說這李莊管不管,他和當事人之間的合同,契約合約關係,我們司法局也不能干涉,連弄了三回沒辦法. 實際上那個時候,王立軍已經恨上我了,那個時候他就知道我,所以說2009年一唱紅打黑,我一去,他一聽這傢伙又追到重慶來跟我找事的,實際上我不是,我是很正常的一個業務,他認爲是。包括薄熙來也認爲,說我這準備上位呢,你這來點兒攪局的這是。我很正常的一個律師業務,他們倆都誤會了。所以說,我跟那個重慶一中院,講完這個故事以後,那審判長就嚇壞了,說你要這麼弄的話,那我們重慶,每一個案子都不行,說你一貫都這麼多年,一貫都這麼辯護嗎,我說是,就這樣辯,他說好吧好吧,我們馬上彙報吧,彙報。 這是12月3號,上午我們一直談到了中午1點多都沒吃中午飯,我說7號的庭還能開嗎?我說你早點告訴我。 12月3號咱們談完了,我父母12月5日過生日,我說你要是確定,12月7號不開庭,我今天我就回北京,我參加我父母的生日,都80多歲了。 12月5號,他說你等吧,3號等到11點,還沒有消息,4號上午等,下午等,等到半夜還是我說停,給他打電話開不開就停,那沉庭長說還得等,我們現在還研究,到了12月5號,還是沒有開,還是沒來電話,12月5號晚上吃完飯,這時候電話響了,法院的書記員來電話,請張教張宏,說李律師那個庭不開了,7號的庭不開了,我說爲什麼不開,他說什麼時候開呢,他說另行通知吧,口氣都變了,另行通知吧。 變了,我趕緊通知我的助理馬小君,我說快點收拾東西,當時在重慶的五洲大酒店,一個五星酒店,我說趕緊收拾東西,這個地方不能待了,他們要動手了,我的助理還問,這動什麼手,我們沒幹什麼事,抓我們幹嘛嗎,我說你趕緊收拾東西吧,兩個箱子收拾完,樓上8樓,我記得很清楚我們住的801,一個套房,進去一個客廳一邊一個屋,我們倆住的一個套房,收拾東西,開着龔剛模的哥哥龔剛華的那個大富豪車,他也嚇壞了,說要抓律師,他也不知道怎麼回事,就倒車呀,怎麼就倒不出來了,嚇得手忙腳亂,我說你趕緊下來,他下來我上去開,踩着一下油門,我們就上了成瑜高速了,從重慶到成都的高速公路,叫成瑜高速,一路狂奔。 因爲當時的重慶的江北機場,不敢去了。你從機場走,肯定把你扣着,抓住,我們上高速,從成都繞道北京回去,上了成瑜高速以後,我的電話就一勁的不斷了,各大媒體,因爲這個龔剛模案,是重慶打黑的標誌性案件,全世界的媒體都關注着這個事,都知道有個北京的律師來這兒,說必須要驗傷,不驗傷就不能開庭,這消息就出去了,他們就打聽這律師是誰,是李莊,電話是多少,就到處採訪我的,我就一邊開着車,這電話就一個勁響,我也顧不上接了,趕緊跑吧,我的撤退的路線,後來王立軍撤退的路線,和我是一模一樣,他也是,他也是學我,駕車上高速公路,從重慶到成都,但是,我住的凱賓斯基酒店,他直接就進了美領館了,我倆的目的地不一樣,但王立軍要晚跑一天,他也徹底完蛋,命都沒了,薄熙來肯定要把他幹掉。所以說重慶這些年發生的這些事,到現在爲止,重慶我寫了一篇文章,叫什麼呢,題目叫《用二八規則透析重慶現象》。 二八規則是什麼意思呢,二八黃金線,因爲有人類社會以來,它就有一條二八線,比如說,空氣中百分之二十是氧氣,海水中的百分之二十是鹽分,社會的財富的百分之八十被百分之二十的人,掌握着。百分之八十分配那百分之二十的財產,這就二八線,這條黃金線是有人類社會以來始終是貫穿在始終的,薄熙來就非常熟悉這條線,所以說,你看我前天來的,昨天接受一些香港媒體的採訪,有的媒體就把我的話給演繹了。我希望今天來的媒體能夠把我的話,要報,可以報,我既然敢站到這兒,我就對我說的每一個字負責任,報完整的話,本來我表達的一個意思是一百個字,你不要從中間選七十字,選六個字,拼到一起去報,那意思就變了。 我說的是重慶現在很多人,確實,再說薄完好,你們記住,我的原話是這樣,重慶現在很多人,再說薄熙來王立軍好,沒有錯,我承認。爲什麼這種現象,我用二八規則來透析他,來解剖他,怎麼解剖,這麼說吧,今天在座的有多少人我也不知道,比如說,五百人,我把前一百人,從這五百名裏面,我找出一百個最有錢的來,就是最富有的前一百名抓起來,把他們殺掉,把他們的財產拿出來分給後面那四百人,後面那四百人肯定說我好,起碼大部分說我好。 當然了,那四百人如果都是法學家,都是經濟學家,都是政治學家,都是歷史學家,都是大學的教授,可能他們不會這麼說我好,恰恰是重慶三千八百萬人民,有多少法學家,有多少政治家,有多少歷史學家,有多少經濟學家,那些普通善良,淳樸的百姓怎麼能看透了薄熙來的野心是什麼,王立軍的野心是什麼,老百姓是善良的,老百姓也都是正義,和這個淳樸的,所以說他不可能有政治家那種高瞻遠矚,也不可能有經濟學家那種遠見卓識,更不可能有歷史學家那種獨具慧眼,不可能的,所以說我剛才講了,你說你在重慶當公安局長,當了八年,你也沒給你的幾萬名警察買過西裝和皮鞋吧,那爲什麼王局長來了,就可以買呢? 幹警們說好,實際上也不是。真正的幹警,你們可以去問,在座的媒體也不少,你們問問重慶那幾萬名幹警,到底有多少說王立軍好的,真正說他好的,沒有幾個,王立軍對外界宣傳媒體報導,我剛才講了,一開始我就講了,王立軍薄熙來,他們都是搞媒體測試,當時抓我,你們不知道那場面,因爲我剛才,我接着剛才那話題講的了,從5號不是一路狂奔乘以高速跑到成都繞道回北京了嗎。到了北京以後,領導就問,說這個到底怎麼回事,情況這麼嚴重了,我說是他們動手了,說沒有事吧,領導還安慰我。我說有沒有事,我心裏我有第六感官,非常準,領導說好吧,那就這樣,咱們開會,我們合夥人會議,因爲北京是律協,包括北京司法局,甚至司法部,都被當時影響着,極力的阻撓,叫李莊的傢伙來重慶,他要再來就把他抓了。 當時,我3號跟他們吵完架,5號開完庭,我跑了以後,6號早晨起來,郭維國你們知道吧,王立軍從東北調過來的,副手,重慶的官居副局長,後來跟谷開來一起策劃殺英國人,而度德那個副局長在合肥被判了,我5號走了以後,他6號就把龔剛模從看守所裏調出來,說龔剛模給你個機會,立功的機會,想活命嗎?那誰不想活命,想活命好,簽字,也是提前打印好的材料,讓龔剛模籤,籤什麼字呢,就是舉報李莊,李莊,你的律師教給你編造,行行,提供的事,龔剛模說,這我怎麼能編造,我不能寫這個,給臉不要臉是吧,給他加大力度,加大力度,就走了,跟誰說呢,跟王志和熊豐說的,王志也是王立軍從東北景州調過來的,沙平壩公安分局的局長,熊豐是從萬州,一個普通民警,抽到市局專案組的,郭維國讓龔剛模簽字,龔剛模不簽字,他跟王志和熊豐說,加大力度,他就走了,然後王志上去就劈頭蓋腦的就拳打腳踢。 12月份,我是12月5號從重慶跑的,12月6號審的他,那是冬天,特別冷,熊豐弄一盆涼水,潑上去,潑上去以後,還覺得不過癮,再找個電風扇過來,譁,就這麼吹着,就這樣,龔剛模,你說他是黑社會也好,說他流氓也罷,還能挺住,還是沒舉報我。後來怎麼舉報的,跟龔剛模,王志過來說我們把你老婆抓了。 你信嗎,龔剛模的老婆程奇,她是乳腺癌,兩個乳房被切除,擴散到肝,我見她的時候,她說話已經這樣了,就沒有底氣了,瀕臨死亡,奄奄一息了。龔剛模說,我老婆都成這樣了,你們還抓她。說你不信是吧,好,我撥通電話,撥通了電話以後,讓那邊抓她老婆的警察把電話給了龔剛模的太太。然後這邊讓龔剛模聽,聽吧,她太太從那邊就傳過來電話, 叫他:剛模,說咱們配合吧。龔剛模才沒辦法,說他們拿我臨死的太太威脅我,那麼讓我籤什麼字我都籤。檢舉揭發李莊,就這麼出來的,簽了字,說我教他編造,本來沒有吊我,那是李莊教我編的,就成了這樣了,所以說我就被犯罪了,就抓起來了,就爲這事,李莊的案就是,真相就是這樣的。 後來呢,到了這個北京以後,我就所裏的領導和北京的有關的這個司法局的領導最後決定,你不能再去重慶了,必須爲了你的安全,你不能再去了,那不能再去,我怎麼辦,我必須得跟人家,馬上要開庭了,已經到了法院了,隨時隨刻要開庭,那怎麼辦,我必須對當事人家屬負責,他們請了我,我現在躲起來了,怕抓我藏起來,那他們開庭怎麼辦,我們領導說,你就在這住着,別出這個地,完了以後呢,躲過這一陣再說,我說好吧。 可是我在那住着,我心裏頭踏實不了,我趁着那天中午,都睡覺了,我一個人開車出來,就到了北京大興鎮國腫瘤院,因爲他老婆在北京住院,乳腺癌嘛,擴散到肝了,肝癌晚期了。我得跟他老婆有一個交代,下一步怎麼辦。我就開車去了。 去了以後呢,是下午,五點多鐘吧,在大興鎮國腫瘤院,三樓,盡西頭,迎面第一間房間,330病房,我就去了,去了敲開門以後,他老婆在床上躺着,也不能動。我就跟她講了現在的形勢很危險,我是不能再代理了,你們家交的律師費,我也要退給你,但是我可以給你介紹幾個北京其他的我的好朋友,也很優秀的律師,我正說着,因爲我進去以後,把我的手機和她的手機電池都要摳下來,放到衛生間的水盆裏頭水盆下面,有一個抽屜放那兒,我們才能進來,在這個病房裏說話。 因爲這個電話,王立軍他們早都給我監控起來,這個電話就是不打,你放到這兒,我們這麼說話,王立軍都能聽到,說是很可怕的,我們就把這電話挪到衛生間去了。我跟他太太正在這兒說,她躺在病床上,我給她講,現在情況很危險,推薦幾個律師,剛說了沒兩分鐘,咚一下這門就開了,呼啦啦就進來十來個人,病房也不大,就站滿了,就把我圍起來了,王志帶隊,重慶公安局,徵兵辦分局的局長進來了,在合肥被判了五年,第四被告,也是掩護薄谷開來殺人的一個局長,跟郭維國,王立軍他們都是一夥的。 △(未完待續)